バルコニーから見える風景

バルコニーに出ると視界が広がる。頂上までもう少しという丘の中腹に我が家は建っていて、目の前の家の土地は一段低い。ほぼ180度にわたり視界をさえぎるものは無い。前の家の向うを道路が横切り、その先の斜面には住宅地が続いている。谷底には、国道、川、線路が並行して走り、その向うはまた丘だ。丘の上には県営の大きな公園があり、頂上には照明設備の着いた野球場が見える。

晴れて空気が澄んでいれば、右手45度に富士山が見える。宝永火口が丁度左肩になる角度だ。裾野の右側に少し丹沢の山がかぶっているのは許せるとして、真っ正面にマンションが重なっているのはいただけない。さりとて、爆破する訳にもいかない。夏場は、晴れていても空気の透明度が低く、見えないことが多い。冬は良く見える。日没のときは、シルエットになって浮かび上がる。

正面の坂道は、その道沿いに建つ石碑によると、かつては交通の要所だったのだとか。そこそこ交通量はあるが、すれ違うのがやっとの道幅でもあり、ひっきりなしという程ではない。音もそれほど気にならない。谷底を走る電車も、耳を澄ませばそれらしい音が聞こえる程度だ。意外にも聞こえてくるのが、高速道路の騒音だ。この家の建つ丘の、ちょっとずれたところをトンネルが貫いていて、正面の丘の野球場の右側につながっている。車が流れているときは、エンジン音なのか風切り音なのか、低い音が聞こえてくる。たまにトンネルで事故など起きると、ぎっしり詰まった車のライトが奇麗だ。

くずかごを編む

部屋の模様替えをしたら自分の定位置の近くにゴミ箱が無くなって不便になったので、作ってみました。ちょうど、ツレアイが丈夫な紙のテープを編んで入れ物を作っていたので、その材料をもらって、ゴミ箱ならぬくずかごを編むことにしました。どういう編み方にしようか考えて、農家で収穫に使う籠のような六角形の編み方にすることを思いつきました。材料の切れ端であれこれ試したところ、なんとなく編み方が分かり、制作にとりかかりました。底から編み始め、側面を立ち上げるところがよく分かりませんでしたが、なんとなくやっていたらそれらしくなりました。一番上は、折り返してボンドで止め、内側と外側に飾り用に一周ずつ巻いて完成です。思ったよりそれらしく出来ました。目が荒いので、中に袋を入れて使っています。

耳鳴りの治療に補聴器?

3年前に帯状疱疹を患い、幸い完治したのですが、左の耳に耳鳴りが残りました。「キーン」という高い音です。自分で色々な周波数の音を出して聞き比べてみたところ、17kHzぐらいの音が近いと感じました。人間が聞こえる音の上限が20kHz程度といわれていますので、かなり高い音です。子供のころにブラウン管テレビから聞こえた「キーン」という音の音色をちょっと低くして音量を上げたような感じです。音楽を聴いたり、大きな音を聞いているときには耳鳴りは聞こえなくなりますが、そうでないときは基本的にいつも鳴っています。耳鼻科で診てもらったこともありますが、「補聴器つけて治療する方法もあるけど、それほどじゃないでしょ」と言われ、まあ我慢できないほどではないからいいか、となってそれっきり放置していました。

3月4日に、NHKの「ためしてガッテン」で「ついに!耳鳴りが治る」という番組が放送されました。最近画期的な治療法が見つかって効果をあげているというので興味津々で見ていましたが、その治療法が「補聴器をつけること」だというので拍子抜けでした。

その後、3月16日に日本音響学会の春季研究発表会で、「知られざる耳鳴の実態とメカニズム −その2 耳鳴における最近の科学と治療−」というスペシャルセッションが開催されました(講演要旨はこちらの9ページ)。これを聞きに行って分かったことは、「補聴器を使った耳鳴りの治療」には2種類あるということでした。私がかかった耳鼻科医が言及していた「旧手法」とためしてガッテンの「新手法」は、補聴器を使うといっても異なる手法ということです。「旧手法」は、耳鳴り対策のためにノイズのような音を出す機能を備えた補聴器を使うことで、その音にまぎれて耳鳴りが気にならなくする、というようなものだと理解しました。研究発表では、この「旧手法」では、多少気にならなくなる程度の効果はあるものの、耳鳴りそのものが軽減したり消えたりすることはほとんど無いとのことでした。一方「新手法」では、耳鳴りの音量が低減されたり消えたりする効果が、使い始めてから1ヶ月程度で得られるということでした。

では、この「新手法」とは何かというと、要するに「普通の補聴器を補聴器として普通に使う」、ということでした。耳鳴りの症状がある人は、大抵の場合難聴の傾向があるため、聞こえにくくなっている周波数を増幅して音量を上げるように補聴器をフィッティングすると言うのです。でもこれって、難聴の人に普通に補聴器をフィッティングするのと何も変わりません。

どうも腑に落ちません。発表によると、難聴の人の35%は耳鳴りの症状があり、耳鳴りのある人の90%は難聴なのだそうです。つまり、難聴かつ耳鳴り、という人はとても多いはずということです。そうであれば、これまでにも、難聴の人が補聴器をつけたら耳鳴りが良くなった、という事例が沢山あるはずです。にもかかわらず、最近発見された治療法として紹介されているのはなぜなのでしょうか?発表者曰く、「補聴器をつけるにあたって医者が患者に、耳鳴りの仕組みや補聴器の効果を説明するカウンセリングが重要で、ただ補聴器をつければ良いというものではない」とのことなのですが、本当にそれだけで違うものなのでしょうか。

さて、補聴器をためしてみるべきでしょうか?

ホワイトデーはアイスボックスクッキー

ここ数年、アイスボックスクッキーを作るのが、ホワイトデーの定番です。生地を棒状にまとめて冷蔵庫で冷やし、輪切りにして焼きます。金太郎飴のように模様をつけることもできます。さすがに金太郎は難しすぎて挑戦したことがありませんが、毎年違う柄にしています。この柄を考えるのが、楽しいところであり面倒なところでもあります。

紙に図柄の案をスケッチしていると、何を書いているのか分かったらしく、娘がワクワクしはじめました。確かにそうでした。だって、「ワクワク」って言ってましたから。

リビングに置いてあった寄せ木細工の箱をヒントに、いつもよりも細かい幾何学模様のデザインを考えました。断面が正確に同じ大きさの直角二等辺三角形になるようなパーツを生地で作るには、切り出すのは難しいので型で押して作ることにしました。型は、1センチ角の角材を組み合わせて自作しました。実際にパーツを作って組み合わせるのは、想像したよりも10倍ぐらい大変でしたが、思い通りの模様になり満足です。もう1種類は、黒白黒のサンドイッチを1センチの厚さにのばし、1センチ幅に切ったパーツを方向を変えて9本組み合わせました。

来年は、模様に凝るのはやめようかなぁ。

パン作り

パンを焼くのはとても手間がかかって大変そう、と焼いた事がない人は思うかもしれません。実際に、時間はそれなりにかかるのですが、慣れてしまえば手間はそれほどでもありません。待ち時間が多いのです。今日のように休日に雨が降っていたりすると、家でパンを焼くことがあります。パンを作り始めたのは結婚してすぐのころで、お金は無いけれど、暇はあったので、よく食パンを焼いていました。やがて子供が生まれて忙しくなり、パン焼き機を導入したこともあって、自分で作る事はあまり無くなりました。

子供たちは大学生と高校生になり、手がかからなくなったこともあるのかもしれませんが、しばらく前からまたパンを焼くようになりました。材料の種類・量・温度、こね具合、発酵の温度や時間、生地の扱い方、成形のやりかた、焼くときの温度や時間などなど、色々な要素でパンの出来具合は変わります。食べられないほど失敗することはありませんが、それでも出来具合はばらつきます。ふくらみが十分ではないときは、こね具合が足りなかったのか、発酵が不十分だったか・・・などと考えますし、変なところが裂けて不格好に焼き上がったときは、成形のミスを悔やんだりします。発酵が終わったパン生地をオーブンに入れて焼き上がりを待つときの気持ちは、試験が終わって結果発表を待つときのようです。イメージ通りに膨らんで良い色に焼き上がったときの気分は格別です。

ここ半年ぐらいで焼いたパンたちです。

フランスパンです。「底」が裂けてしまい、クープ(切れ目)があまり開きませんでした。

クロワッサンです。形は不揃いでしたが、そこそこの出来でした。

パンではありませんが、全粒粉入りのスコーンです。期待以上の出来で、美味しくいただきました。

クリスマス前に焼いたシュトーレンなのですが、成形が不十分で、二つ折りにした生地が発酵のときに開いてしまいました。焼く前にまた折り畳んだのですが、クチビルのようになってしまいました。

クルミとレーズン入りのパンです。全粒粉入りのリーンな生地にしました。薄めにスライスして噛み締めて食べると美味しいです。

プレーンなベーグルです。生地を茹でる必要があるので面倒だと思っていたのですが、比較的短時間(2時間ぐらい)で出来上がることが分かりました。9時過ぎに仕込みを始めてランチに間に合いました。カリカリベーコンと目玉焼き、スライスチーズをはさんで美味しくいただきました。

今日焼いたパンです。クルミとレーズン入りですが、今度はリッチな生地でふんわりした焼き上がりでした。厚めに切ってワインと一緒にいただきました。

計るだけダイエット

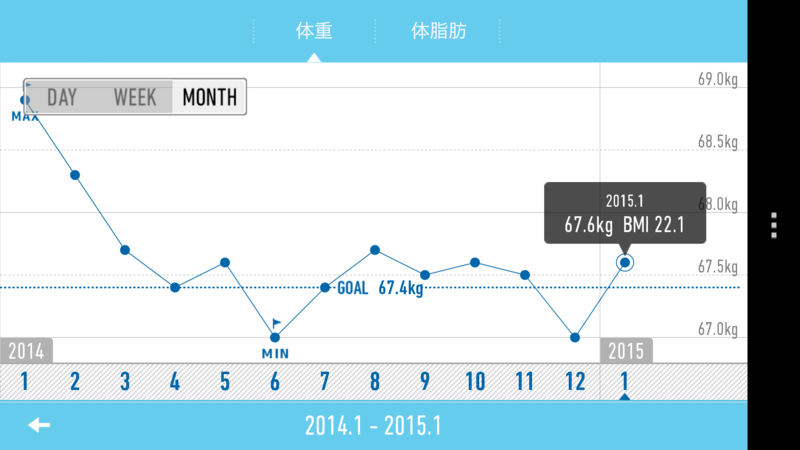

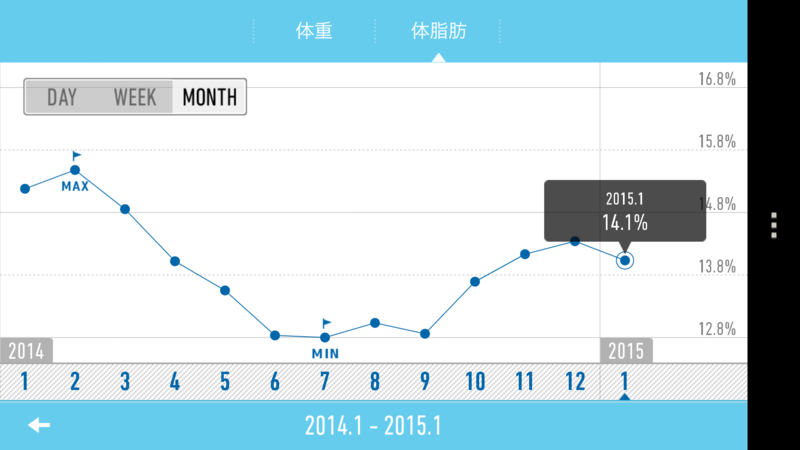

いつも年末年始になると体重が増えるような気はしていたのですが、2014年の正月に思い立って体重の記録を始めました。夕食をとってからお風呂に入るのが生活のリズムなので、毎日風呂上がりに体重と体脂肪を計って、スマホアプリのRecStyleで記録しました。どうせ三日坊主だろうと思っていたのですが、1年間続いたのは自分でも驚きです。見直してみると、お盆に帰省して3日空いたのが最長で、ほぼ毎日のように記録していました。

記録をつけ始めてみると、増減の傾向が気になります。アプリだと、日々の増減だけでなく、週平均や月平均の傾向も簡単に見られるのが良いところです。おかげで、今では記録するのが習慣になっています。特にダイエットしようとは思っていないのですが、やはり気にするだけでも違うのでしょう。

当然ですが、食べ過ぎると体重が増えますし、運動すると減ります。汗をかくような運動をすると、体脂肪は一時的に増えるようです。水分が減った影響で体脂肪率が上がったのだろうと解釈しています。逆に、何もしていないのに体脂肪率が高かったりすると、ちょっと脱水気味かな、と思って水分をとったりしています。体脂肪率は0.5%刻みでしか計れず、日々大幅に上下するので、あまり精度が良くないのかと思っていたのですが、1ヶ月平均の傾向を見ると、むしろ体重よりも安定した傾向が見て取れます。水分量などで体脂肪率の値は日々変化しても、脂肪の量はそう簡単には変わらないということでしょうか。

月平均体重

月平均体脂肪率